- Ersilia y las mujeres sabina

Es una opinión generalizada que la civilización y la cultura de Roma fueron machista y patriarcales; esta idea se basa principalmente en la verificación que los Romanos descendían de poblaciones indoeuropeas, cuya sociedad se basaba en supuestos considerados expresión de una supremacía masculina. También se creía que en Roma las mujeres no tenían personalidad jurídica, lo que se reflejaba también en la onomástica.

Mientras que el hombre se distinguía por el tria nomina: praenomen, el nombre personal, nomen, el de la gens y cognomen (apodo antiguo, que luego pasa a indicar las diversas familias dentro de la gens), la mujer se indica sólo por el nombre de la gens, al femenino. En realidad, el apodo, que a menudo ridiculizaba por diversión algunos aspectos del hombre, no se usaba en las mujeres exclusivamente por respeto a ellas.

También se cree que la mujer fuera legalmente una eterna menor de edad, destinada a pasar de la tutela (manus) del padre a la del marido, y finalmente a la de un tutor. En realidad, la tutela en el mundo romano tiene un significado diferente que en el mundo islámico actual: en el mundo romano significa garantía, protección contra los peligros, defensa.

De hecho, en la época imperial se constató que la mujer tenía, de facto, una propia autonomía, la posibilidad de administrar sus bienes y decidir sobre su vida, con la ayuda de un tutor varón (padre o esposo) que tenía la tarea de asegurar que ningún sinvergüenza se aprovechara de ella o engañara a su dote.

L’idea preminente degli studiosi è che la donna romana, almeno all’inizio, fosse stata condannata ad un destino di cittadina di serie B, sottomessa totalmente alla volontà dei membri maschili della sua famiglia, senza la possibilità di agire autonomamente, di esprimere una sua opinione, o di poter incidere nella vita della sua famiglia e della sua città. In realtà le cose non stanno affatto così.

La idea preeminente de los eruditos es que la mujer romana, al menos al principio, había sido condenada al destino de un ciudadano de segunda clase, totalmente sometida a la voluntad de los miembros masculinos de su familia, sin posibilidad de actuar de forma autónoma, de expresar su opinión, o poder afectar la vida de su familia y su ciudad. En realidad, este no es el caso en absoluto.

En la historia de Roma no faltan figuras de mujeres que, gracias a su personalidad y sus cualidades, supieron imponerse en la atención y muchas veces a la admiración de los contemporáneos y de la posteridad, y dejar una huella imborrable en la historia de su ciudad, cambiando a menudo el curso de los eventos.

Comenzamos este resumen de “Mulieres Clarae”, como diría Giovanni Boccaccio, con la primera mujer romana que surge de los pliegues de la historia y del tiempo: Ersilia, esposa de Rómulo y, con ella, las sabinas.

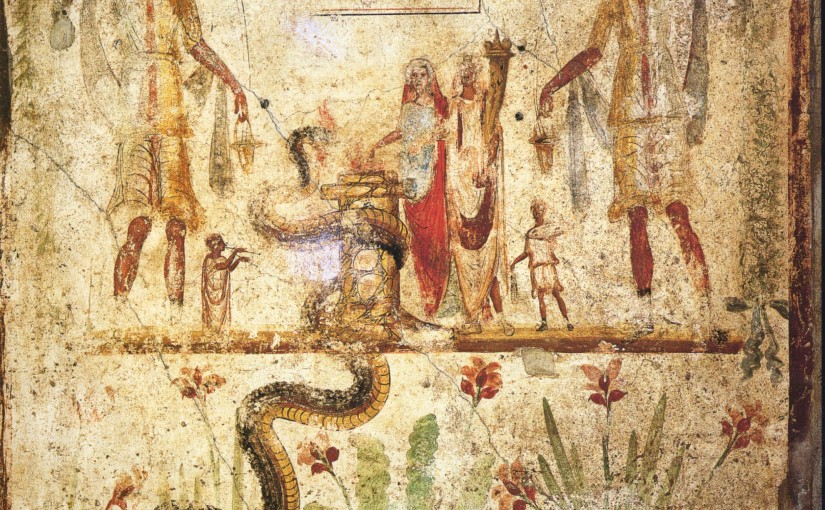

21/8/749 a.e. v.: han pasado poco más de cuatro años desde la fundación de Roma. En el valle entre el Palatino y el Aventino, Vallis Murcia, jóvenes romanos preparan los escenarios que acogerán a invitados de otras ciudades, en su mayoría sabinas, invitados a asistir a juegos y carreras de caballos en honor al dios Conso, dios de los hórreos. , a el que se consagrará un altar subterráneo. En un palco especial ocupará su lugar Rómulo, el rey fundador, quien invitó a los pueblos vecinos a la importante fiesta. En realidad, esta invitación esconde un propósito secreto.

Roma, fundada el 21/4/753 a.e.v., se ha convertido en una ciudad de casi todos hombres: pastores de los alrededores, refugiados políticos, rezagados, bandidos y otros expulsados de sus respectivas comunidades, pero acogidos por Rómulo en el asylum, un lugar entre las dos sillas, el arx y el capitolium, después de la promesa de cambiar estilo de vida y hacer algo útil por la ciudad. Sin embargo faltan mujeres, sin las cuales Roma corre el riesgo de desaparecer en el transcurso de una generación.

Entonces Rómulo envia embajadas a los pueblos vecinos, Ceninensi, Antemnati, Crustumini y sobre todo Sabinos, para forjar alianzas a través de matrimonios entre sus súbditos y las hijas de los extranjeros.

Per estos se niegan, porque la fama de los Romanos es muy mala y nadie quiere tenerlos como géneros, o quizás temían que si Roma hubiera crecido se hubiera impuesto ocupando sus territorios y espacios. El momento es grave, pero Rómulo elabora la estratagema de las celebraciones en honor al dios Conso. Los vecinos vienen corriendo, también por la curiosidad por conocer la nueva ciudad, y llevan a sus mujeres, las más bellas, las vírgenes sabinas, que destacan por sus preciosos vestidos blancos. La fiesta dura todo el día, con juegos, carreras de animales, alegría, cantos, frecuentes libaciones de buen vino.

Al anochecer, a la señal acordada de Rómulo, los jóvenes romanos se arrojan sobre las invitadas y, aprovechando el desconcierto y quizás la ebriedad de sus parientes varones, secuestran a las más bellas. Las órdenes de Rómulo son obligatorias: secuestrar solo a las jóvenes vírgenes y, sobre todo, tratarlas con el máximo honor y respeto, sin absolutamente maltrato, forzamiento y violencia. Sin embargo, sucede que, en el tumulto general, también es secuestrada una mujer ya casada, Ersilia que, para remediar el error, Rómulo quedará para si mismo. Los padres y familiares de las jóvenes vírgenes desconsolados, regresan a sus hogares, ponderando venganza.

Mientras tanto, las jóvenes secuestradas, al principio indignadas por el gesto y temiendo por su futuro , se sienten reaseguradas por la bondad y el cariño que les muestran los secuestradores y por el efectivo compartir de bienes y ciudadanía. Por tanto, se niegan a regresar con sus familias. Pero sus parientes no se rinden y los Ceninensi, los Antemnati y los Crustumini envían embajadas al rey sabino Tito Tazio, el más poderoso de ellos, que sin embargo se demora en librar la guerra contra los Romanos.

Entonces se mueven primero los Ceninensi y luego los Antemnati, pero son derrotados. Mientras Rómulo exulta, aquí intervine Ersilia; movida a compasión por las oraciones de las jóvenes secuestradas, que temen por la suerte de sus queridos derrotados, ruega a su marido que deje toda hostilidad y acoja a los vencidos como ciudadanos para formar un solo pueblo. Ella lo consigue sin dificultad, evidentemente la influencia que esta joven y bella matrona tiene sobre Rómulo ya ha ablandado el alma belicosa de su marido y lo ha preparado para dejar todos rencores y compartir el bien y el destino con los vencidos, que se han convertido en nuevos ciudadanos.

En este punto, los Crustumini deciden abandonar la lucha y se integran pacíficamente en la nueva realidad romana. Ersilia logró así un gran resultado, superando el odio y el resentimiento entre los maridos y familiares de las secuestradas. Sin embargo, las dificultades aún está por llegar; de hecho, los poderosos sabinos no dejan de luchar por recuperar a sus hijas y, gracias al engaño y traición de Tarpea, hija del guardián del Capitolio, logran conquistar la fortaleza.

Al día siguiente, estalla una violenta batalla en el valle del Foro entre los Romanos que bajan del monte Palatino y los Sabinos que descienden del monte ocupado. Tras altibajos y mucha sangre derramada, los Romanos están a punto de imponerse, pero en este punto las sabinas, desesperadas, vencido todo miedo, muchas embarazadas y otras con en brazos los hijos nacidos de las uniones con los Romanos, lideradas por la indomable Ersilia, se lanzan entre las dos filas, desafiando dardos y flechas y rogando a los contendientes que antes vuelvan sus armas contra ellas que son la causa de la disputa.

Prefieren morir, dicen, en lugar de quedarse viudas o huérfanas. Conmovidos por ese inesperado espectáculo, Rromanos y Sabinos arrojar sus armas y los líderes, de inmediato, hacen un pacto de alianza. No solo nace una paz sino que, dice Tito Livio, de dos pueblos viene solo uno. La paz, nacida milagrosamente de una guerra tan sangrienta, hace que las sabinas sean aún más queridas por sus maridos y padres, y Rómulo las recompensa dando algunos de sus nombres a las treinta curias en las que divide al pueblo romano.

Por tanto, podemos concluir con certeza que Rómulo fundó Roma, pero la ciudad fue guardada en su existencia y consolidada en su desarrollo por las mujeres sabinas y su valiente acción, muleres que encontraron en Ersilia, la esposa del rey, una guía indomable y sabia. Si Rómulo fue el pater patriae, Ersilia fue sin duda la mater.

Escrito por Paola Marconi

La Tradizione Romana vuole che Giano sia una delle più arcaiche divinità.

La Tradizione Romana vuole che Giano sia una delle più arcaiche divinità.